この記事では、以下のことについて解説しています。

●「趣味の絵描き」が頼まれた「子供のポスター指導」

●ポスター描く子供への教え方

●子供さんに驚かれた「絵の技法」について

無印かげひと(@kage86kagen)です!

みなさんは、お盆休みをいかがお過ごしでしょうか?8月も中頃。自治体にもよりますが、もうすぐ子供達の夏休みも終わってしまいますね。

私にとって、今年は退職後初めての夏となりましたが、かといって過ごし方は昨年と変わらず、毎日イラスト制作に励んでいました。お盆中ということもあり、営業しようにもほとんどの方はお休み中ですからね。

話は変わりますが、実は退職した翌日に、イラストに関する「依頼」を受けることができました!といっても、働いていた会社の方からの依頼内容であり、初仕事としてカウントはしないつもりですが、気になる依頼内容ですが同僚の子供にポスターの描き方を教えることでした。

今回の記事では、「「ポスターの描き方」をアドバイスしたら、子供さんに喜ばれました」という体験談に加え、「子供が驚いた絵の描き方の技法について」も記していこうと思います。

夏休みも残り少なくなりましたが、まだポスターを描かれていない子供さんへのアドバイスとして参考になるかもしれません。ぜひご覧ください!

もくじ

「6時間」でポスター2枚を完成させて欲しい

まずは、事の発端について説明します。それは退職当日のこと。唐突ではありましたが、お世話になった先輩からイラストに関する依頼を受けることになりました。

その内容は、「6時間で2枚のポスターを子供に描かせてほしい」とのこと。

一瞬、思考がフリーズしました。

唐突な依頼の理由としては、先輩の子供さんは夏休み中、部活動に専念したいということで、唯一空いている8月1日のうちに夏休みの宿題であるポスター制作をどうしても終わらせたいんだそう。

なかなかに難しそうなミッションですが、こちとら学生から描き続けた自称「お絵かきマン」です人並み以上にイラストに人生を捧げていますからね。やってやれないことはないですよ…!

ということで、これも経験の一つだと思い、2つ返事で依頼を受けました。作業中、ご家族みんなで食べるお菓子を購入し、当日先輩の家へと向かいます。

「交通安全」と「全国児童画コンクール」が題材

約束の当日、さっそく作業に取り掛かります。

聞くところによると、どうやらは夏休みの宿題の一つとして、最低2枚のポスターを描くように言われていたみたいです。

ポスターの内容については、応募したいコンテストによって選ぶ事が可能ですので、先輩、当事者である先輩のお子さん、私の3人で相談した結果、今年はは「交通安全ポスター」と「全国児童画コンクール」を描くことになりました。

「全国児童画コンクール」というのは、「株式会社シージーシージャパン」が毎年主催している、幼児~小学生対象のコンクールのことです。

私も昔、宿題として描いたことがあったため、コンテスト名に聞き覚えはありました。(入賞には至りませんでしたが。)

大事なのは「何を描きたいのか」

お子さんのポスター完成のため、ここから私のお絵かき人生から得た知識を披露していくことになります。

まずは、子供が最後まで絵描くことができるためにも、「描きたいものを我慢せずに描いてもらう」ということを教えました。描きたくない題材を描くとなると、どうしても集中力が途切れてしまいがちで、結局最後まで完成できなくなってしまう恐れがあります。

そのため、私からの宿題として、先輩のお子さんに「描きたい絵の題材」について事前に考えてもらいました。当日、お子さんに伺ったところ、描きたいテーマを決めていてくれていました。今回は「スポーツをしている自分」を描きたかったそうです。

全国児童画コンクールではお題が決まっていませんので、児童画コンクールは「スポーツをしている自分」を描くことにし、もう片方の「交通安全ポスター」については、「ながらスマホ運転」について描くことになりました。

詳しい工程については端折りますが、交通安全ポスター→児童画コンクールの順で作成していった結果、目標としてた「6時間で2枚完成させる」というミッションをコンプリート。ぶっちゃけ言うと、先輩も多少なりともお手伝いしていましたが、絵が趣味でもない子供が6時間もぶっ続けて描くことができたのは大したものです。

こうして、私の依頼は無事達成することになりました。

子供さんに驚かれた技法

ここからは、6時間でポスター2枚を描くかつ、魅力的なポスターを描くために実際に教えたアドバイスについて記していきたいと思います。

大人になってからは大したことが無い知識に見えても、子供にとっては驚きの連発だったりしますよね。その驚き方に、かえって大人が気づかされた点もありましたので、その技法についても紹介します。

主役を一回り大きく描く

絵を描く前に、まずは何を主役にさせたいのかを明確に決めさせておきます。これを決めておくことにより、悩みながら制作する時間を減らすことができ、結果的に作業時間の短縮に繋がります。(今回のように、時間制限がある場合には有効です)

例えば、「サッカー」を題材として描く時、「自分を主役にしたい!」、「蹴られたボールを主役にしたい!」、または「サッカーを応援しているパパを描きたい!」…といった感じですね。

主役を決めたら、この主役を画面の1/3~半分ぐらいの大きさで描いていきましょう。そうすることにより、視聴者に「この人が主役」であることを伝えることができますし、制作面においても描きやすくなります。

今回の体験に当てはめると、1枚目に制作したA3サイズの「交通安全ポスター」では、「「ながらスマホ」をしている運転者が、歩行者に気づかずにぶつかってしまう」シーンを目標に定めました。

かなり明確な題材ではありますが、主役になりうる要素が多く、案の定お子さんは主役を定めることができず、絵の構図についてつまずいてしまいました。

そこで、先ほどのアドバイスである「主役を絞る」事について教えた結果、

- 運転者

- 運転者の手元(スマートフォン)

- 歩行者

この3つが主役候補として絞られました。

この中から一番主役にしたいものを選んでもらった結果、お子さんが選んだのは「運転手の手元(スマートフォン)」でした。そして、この主役を他の題材よりも一回り大きく描くことにより、一番見せたい構図が最後までぶれることはありませんでした。

その結果、3時間でA3ポスターを1枚完成させることが出来ました。

リカバリーしやすいのが「不透明水彩」のいいところ

今回使用した道具は「不透明水彩」ですが、この絵描き道具も描くスピードが上がった理由の一つです。

小学校での絵描き道具は「不透明水彩」を採用される学校がほとんどと聞きますが、その理由としては「修正がしやすい(リカバリーがしやすい)」ことも理由の一つなんじゃないかな?と思います。(個人的観測ですが…)

この不透明水彩は、文字通り「不透明」のため、重ね塗りをした時に下の色をほとんど消してしまうことが可能です。そのため、「あ!色がはみ出ちゃった!」という時にはみ出た部分に色を重ねる事で、はみでた部分の色を消すことができるので修正が簡単です。

しかも、アナログで絵を描く時に最も時間がかかる工程は「色塗り」。この工程を少しでも効率よく進めていくために、お子さんには多少の色のはみ出しは気にせずガシガシ塗ってもらった後、はみだしたところを修正していく…という戦法で塗っていきました。

透明水彩では、色を重ねて塗ろうとしても下の色を完璧に消すことができず、逆に下の色を反映させてしまうからね。

「黒」を作るなら「黒」は使わない

今回お子さんに絵の塗り方を教えるにあたり、一番驚かれたのは「黒を作るなら「黒」を使わない」技法でした。

スポーツをしているシーンを描く時の事ですが、草原の影を塗ろうとした時に、お子さんが「黒」チューブ+草原の色を混ぜようとしていたので、提案として「スカーレット」を少し混ぜてもらったら、あら不思議。単純に黒を混ぜて出来る色よりも、現地味に近い黒い色を作ることができました。

お子さんは「え?赤を混ぜるの!?」と身を乗り出してくれるほど驚いてくれました。なんだか得意げになった出来事でした。

実際、この世に存在する「黒色」には、完全な黒色など存在しません。そのため、機械で作り出された「黒色」をそのまま使用してしまうと、自然な「黒色」ではなく、「人工的な黒色」を感じてしまいます。

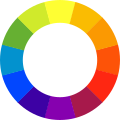

そのため、影部分に「黒色」を使用したい場合は、ベースの色に「黒い絵の具」を混ぜるのではなく、ベースの色とは「補色」にあたる色を少し混ぜることで、自然っぽい黒を演出することが可能です。

「補色」とは

混合して無彩色を作れる2色の有彩色の組み合わせを互いに補色(ほしょく、英: complementary color)であるという。余色、対照色、反対色ともいう。

引用元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E8%89%B2)

お子さんが既に習得していた「大事なこと」

これまではお子さんに教える立場でしたが、逆に「おお、よくご存じで!」という技法を見につけていたこともありました。

それは、「適度に絵を遠くから離れて見てみる」方法です。

アナログで絵を描く時、終始自分の手元(ペン先)ばかりを見て完成させる人もいます。当然、今描いているところを見ないと描くことができませんが、顔を描いたらいったん離れて見る、右手を描いたらいったん離れて見る…といったように、適度に離れては絵の全体像を眺めることが大事です。

そうしないと、絵の歪みに気づくことなく最後まで完成させた後に、「あ!顔が歪んでいる!両目がすごく近い!」といった違和感に気づくことになってしまいます。

そういった事を防ぐためにも、適度に離れて見て、違和感があったらその都度修正するという方法を取った方が、絵の完成度も上がります。

お子さんは、どうやらこのことを既に教えてもらっていたみたいですね。

まとめ

いかだだったでしょうか?

今回はほぼ日記みたいな内容になってしまいましたが、絵が描ける経験が活かされたことが嬉しくて、今回はこの記事を書きました。

長年、趣味や仕事でイラストを描き続けていると、今回のようなお子さんの反応によって、自分が描き始めた頃を思い出してしまいますよね。対面で教えるというのは今回が初めてだったので、とてもいい経験になりました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

それでは!